| A.主要菌种是真菌 | B.制作过程不必严格执行无菌操作 |

| C.所用装置不需要密封 | D.所用菌种需要人工接种 |

| A.利用醋酸菌进行钙果果醋发酵时,温度应控制在18~30℃ |

| B.在钙果果酒发酵期间,为保持无氧环境,不能拧松发酵瓶盖 |

| C.传统制作钙果果酒、果醋时,应将原料钙果果汁进行高压蒸汽灭菌 |

| D.钙果果酒的颜色是钙果果皮和果肉中的色素进入发酵液形成的 |

| A.泡菜制作初期就有乳酸菌的存在 |

| B.密闭的发酵环境使乳酸菌在种间竞争中占据一定优势 |

| C.在发酵过程中,乳酸含量逐渐增多,可以抑制其他微生物的生长 |

| D.发酵过程中,杂菌数目的减少使乳酸菌与杂菌的种间竞争减弱,因此乳酸菌数目一直增多 |

| A.发酵工程与传统发酵技术最大的区别就是前者可以利用微生物来进行发酵 |

| B.发酵工程的产品主要包括微生物的代谢物、酶及菌体本身 |

| C.在发酵工程的发酵环节中,发酵条件变化会影响微生物的生长繁殖,但不会影响微生物的代谢途径 |

| D.通过发酵工程可以从微生物细胞中提取单细胞蛋白 |

| A.从培养的微生物细胞中分离出的单细胞蛋白可制成微生物饲料 |

| B.将乙型肝炎病毒的抗原基因转入酵母菌,再通过发酵可生产乙型肝炎疫苗 |

| C.通过发酵工程生产的苏云金杆菌可制成微生物农药,用来防治多种农林虫害 |

| D.培养基或发酵设备灭菌不彻底,会造成发酵产品的产量和质量下降 |

| A.培养基和发酵设备都必须经过严格灭菌,发酵过程中适时补充灭菌的培养液和空气 |

| B.发酵时,发酵条件变化会影响微生物生长,不影响微生物的代谢途径 |

| C.发酵罐内发酵是发酵工程的中心环节 |

| D.若发酵产品是微生物菌体本身,可通过过滤、沉淀等方法分离和干燥,得到产品 |

| A.无氧条件下酵母菌能存活但不能大量繁殖 |

| B.自然发酵制作葡萄酒时起主要作用的菌是野生型酵母菌 |

| C.葡萄酒的颜色是葡萄皮中的色素进入发酵液形成的 |

| D.制作过程中随着发酵的进行发酵液中糖含量增加 |

| A.利用乳酸菌在青贮饲料中乳酸发酵产生有机酸而实现饲料保鲜 |

| B.利用酵母菌等菌种的发酵工程生产的单细胞蛋白,可作为食品添加剂 |

| C.以大豆为主要原料,利用黑曲霉水解其中的蛋白质,经淋洗、调制成酱油 |

| D.发酵是指在无氧的条件下,利用微生物代谢将原料转化为人类所需要的产物的过程 |

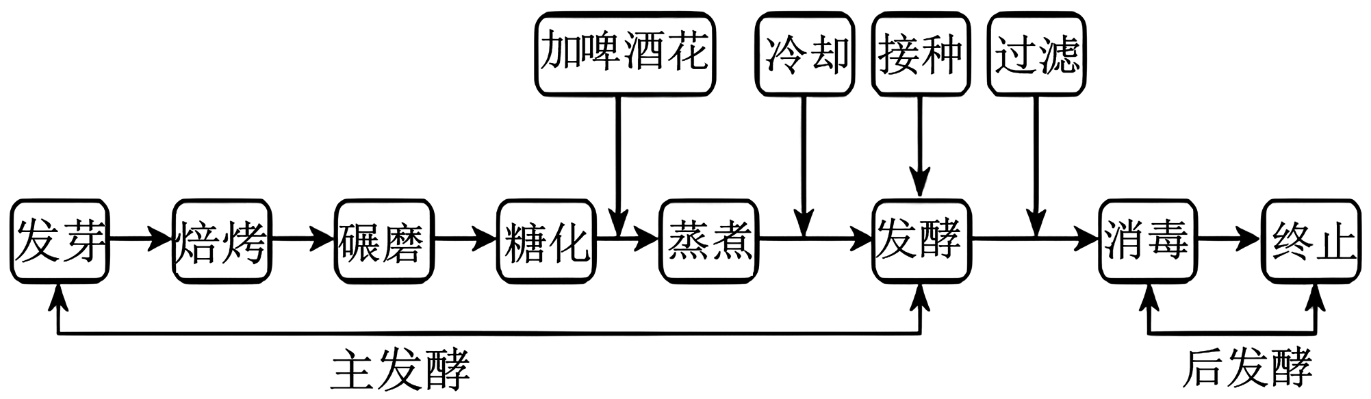

| A.用赤霉素处理大麦,可使大麦种子无须发芽就能产生α-淀粉酶 |

| B.焙烤是为了利用高温杀死大麦种子胚并进行灭菌 |

| C.糖浆经蒸煮、冷却后需接种酵母菌进行发酵 |

| D.通过转基因技术可减少啤酒酵母双乙酰的生成,缩短啤酒的发酵周期 |

| A.泡菜发酵后期,尽管乳酸菌占优势,但仍有产气菌繁殖,需开盖放气 |

| B.制作果酒的葡萄汁不宜超过发酵瓶体积的2/3,制作泡菜的盐水要淹没全部菜料 |

| C.葡萄果皮上有酵母菌和醋酸菌,制作好葡萄酒后,可直接通入无菌空气制作葡萄醋 |

| D.果酒与果醋发酵时温度宜控制在18~30 ℃,泡菜发酵时温度宜控制在30~35 ℃ |

| A.乙醇既是醋酸发酵的底物,又可以抑制杂菌繁殖 |

| B.酵母菌和醋酸杆菌均以有丝分裂的方式进行增殖 |

| C.酵母菌和醋酸杆菌发酵过程中控制通气的情况不同 |

| D.接入醋酸杆菌后,应适当升高发酵温度 |

| A.毛霉产生的蛋白酶能催化分解大豆蛋白,产生易消化的小分子肽和氨基酸 |

| B.第一阶段在无氧条件下发酵时适度保湿,有利于霉菌的菌丝生长 |

| C.加入一定量的食盐、生姜、蒜瓣和其他香辛料能防腐杀菌、调制风味 |

| D.第二阶段会产生乳酸和亚硝酸盐,乳酸积累会导致发酵体系的pH降低 |

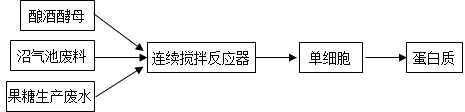

| A.该生产过程中,一定有气体生成 |

| B.微生物生长所需碳源主要来源于沼气池废料 |

| C.该生产工艺利用微生物厌氧发酵技术生产蛋白质 |

| D.沼气池废料和果糖生产废水在加入反应器之前需要灭菌处理 |

| A.黄酒中的酒精是酵母菌利用“黍米”经无氧呼吸产生的代谢产物 |

| B.利用酵母菌发酵的过程中,水和酒精是同时产生的 |

| C.“陶器必良”和“火剂必得”是为了控制发酵过程的环境条件 |

| D.黄酒酿造过程中发酵液出现的气体不都是在酵母菌细胞质基质中产生的 |

| A.糯米或粳米中所含物质可为微生物提供碳源和氮源 |

| B.利用酵母菌发酵的“七日”中一开始就有大量酒精产生 |

| C.“入甑蒸令汽上”充分利用了酒精易挥发的特点 |

| D.“酸坏”是醋酸菌将乙醇变为乙酸,温度应为30~35℃ |

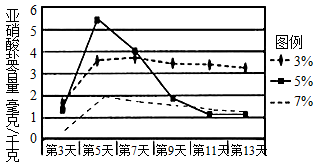

| A.所用的食盐水经煮沸后可除去水中的氧气并杀灭杂菌 |

| B.制作泡菜“咸而不酸”的原因可能与食盐浓度过高,温度过低导致不能正常发酵有关 |

| C.食盐的浓度越高,亚硝酸盐生成快,亚硝酸盐含量峰值出现得早 |

| D.取食泡菜时,时间别太长,防止空气进入 |

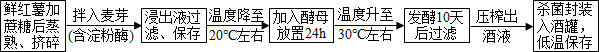

| A.浸出液过滤后应保存于密闭容器中,留1/3的空间 |

| B.麦芽中含有淀粉酶可将红薯中的淀粉水解,利于酵母菌获得更多发酵底物 |

| C.酵母菌繁殖的最适温度是30℃,温度上升至30℃有利于酵母菌大量繁殖 |

| D.温度上升至30℃,此后每半天搅拌一次,搅拌的目的使酵母菌与营养物质充分混合 |

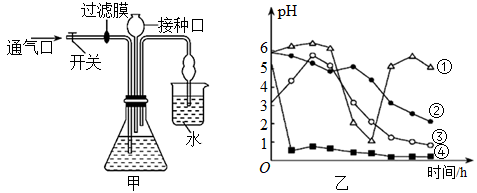

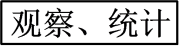

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

| A.自制葡萄酒在发酵过程中,葡萄汁应装满发酵瓶并加盖以确保无氧 |

| B.夏天开瓶后的红酒容易变酸,是由于空气中的醋酸菌将乙醇变成乙醛而后变为乙酸 |

| C.用巴氏消毒法能对牛奶消毒杀死其中的绝大多数微生物,且不破坏牛奶的营养成分 |

| D.用白萝卜制作泡菜时为缩短腌制时间,可向新坛中添加老坛内已经腌制过的泡菜汁 |

| A.发酵生产腐乳时所用的微生物有酵母、曲霉和毛霉等 |

| B.起主要作用的微生物为原核生物,其有氧呼吸的场所为细胞质基质 |

| C.豆腐中的蛋白质在发酵过程中会被分解成肽和氨基酸 |

| D.大规模生产中加入适量的抗生素可以一定程度上防止杂菌的感染 |

| A.食品添加剂由于可以增加食品营养,改善食品的色、香、味,还可以延长保存期,使用时应尽量多添加 |

| B.利用放线菌产生的井冈霉素防止水稻枯纹病是化学防治的有效手段 |

| C.在青贮饲料中添加乳酸菌,可以提高饲料的品质,使饲料保鲜,同时提高动物免疫力 |

| D.从微生物细胞中提取的单细胞蛋白可制成动物饲料的添加剂 |

| A.焙烤、蒸煮处理方法在杀死活细胞的同时使所含的酶失去活性 |

| B.发酵过程中要适时往外排气,后发酵时期应延长排气时间间隔 |

| C.主发酵阶段酵母菌大量繁殖,后发酵阶段进行糖的分解和代谢物的生成 |

| D.用脱落酸溶液浸泡大麦种子可以有效促进α-淀粉酶合成,增加麦芽汁中可发酵糖的含量 |

| A.氮源物质为该微生物提供必要的氮元素 |

| B.碳源物质也是该微生物的能源物质 |

| C.无机盐是该微生物不可缺少的营养物质 |

| D.为制成固体培养基往往需要加入琼脂作为凝固剂 |

| A.①②⑤ | B.②④ | C.①③⑥ | D.④⑥ |

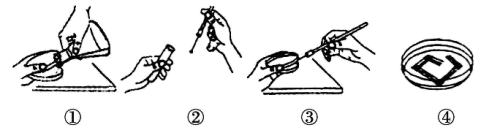

A.步骤 倒平板操作时,倒好后应立即将其倒过来放置 倒平板操作时,倒好后应立即将其倒过来放置 |

| B.①②③步骤操作时需要在酒精灯火焰旁进行 |

| C.操作③到④的过程中,每次接种前后都需要对接种环进行灼烧处理 |

| D.用接种环在平板上划线时注意不能将培养基划破 |

| A.土壤中各类微生物的数量不同,为获得不同类型的微生物要按不同的稀释倍数进行分离 |

| B.测定土壤中细菌的总量和测定土壤中能分解尿素的细菌的数量,选用的稀释范围不同 |

| C.可根据菌落的特征,区分不同的微生物 |

| D.牛肉膏蛋白胨培养基的菌落数目明显小于选择培养基的数目,说明选择培养基已筛选出一些细菌菌落 |

选项 | 筛选出不需要亮氨酸的菌株应使用的培养基 | 筛选出抗链霉素的菌株应使用的培养基 | 筛选出不需要亮氨酸、抗链霉素的菌株应使用的培养基 |

A | L+, S+ | L-, S- | L+, S- |

B | L-, S+ | L+, S+ | L-, S- |

C | L-, S- | L+, S+ | L-, S+ |

D | L+, S- | L-, S- | L+, S+ |

| A.A | B.B | C.C | D.D |

| A.甲菌属于解脂菌 |

| B.实验中所用培养基以脂肪为唯一碳源 |

| C.可将两种菌分别接种在同一平板的不同区域进行对比 |

| D.该平板可用来比较解脂菌分泌脂肪酶的能力 |

| A.对配制的培养基进行高压蒸汽灭菌 |

| B.使用无菌棉拭子从皮肤表面取样 |

| C.用取样后的棉拭子在固体培养基上涂布 |

| D.观察菌落的形态和颜色等进行初步判断 |

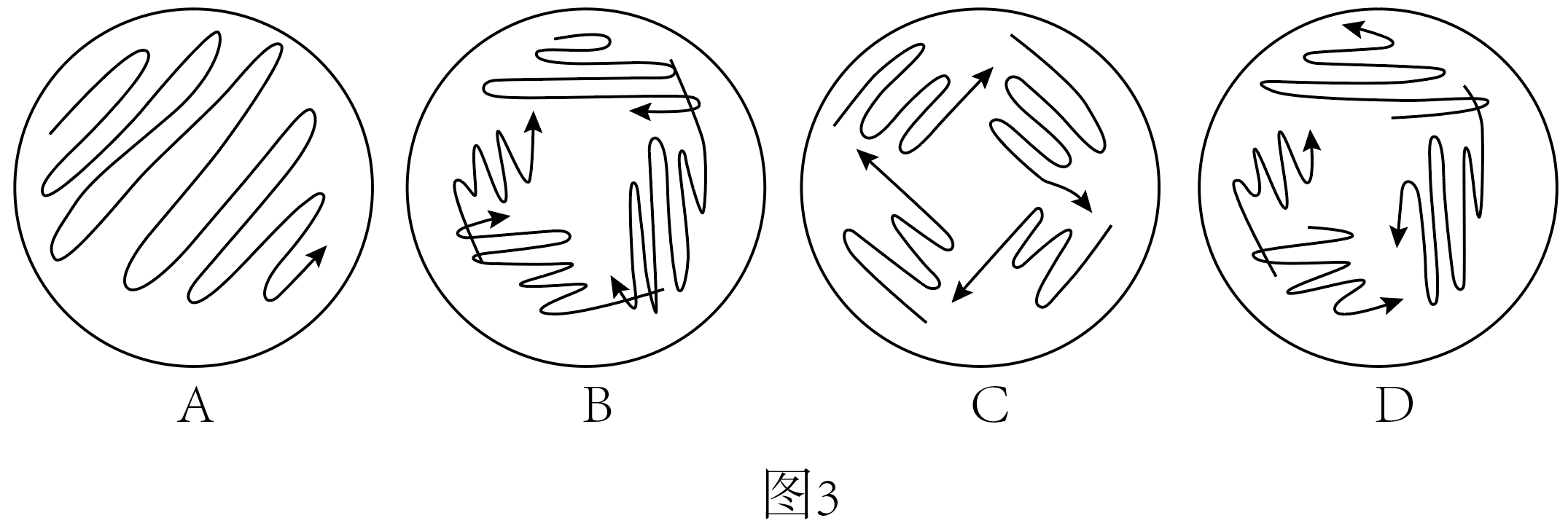

| A.倒平板后需间歇晃动,以保证表面平整 |

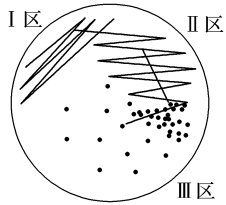

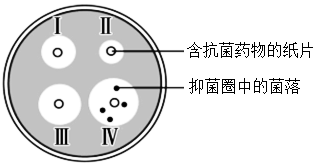

| B.图中Ⅰ、Ⅱ区的细菌数量均太多,应从Ⅲ区挑取单菌落 |

| C.该实验结果因单菌落太多,不能达到菌种纯化的目的 |

| D.菌落周围的纤维素被降解后,可被刚果红染成红色 |

菌株 | 透明圈大小 | |

平板Ⅰ | 平板Ⅱ | |

A | +++ | ++ |

B | ++ | - |

| A.培养基中的营养物质浓度越高,对微生物的生长越有利 |

| B.水是培养基的营养构成成分 |

| C.微生物的纯培养物就是不含有代谢废物的微生物培养物 |

| D.微生物的纯培养包括配制培养基、接种、分离和培养等步骤 |

| A.制作果酒时,先将葡萄冲洗后,再除去枝梗 |

| B.制作泡菜时,泡菜盐水入坛前应煮沸冷却,坛盖边沿的水槽中注满水 |

| C.制作腐乳时,加盐腌制可使豆腐块变硬且能抑制杂菌生长 |

| D.制作酸奶时应保证有氧环境以提高酸奶的酸度 |

| A.采用平板划线法和稀释涂布平板法均可分离酵母菌 |

| B.可用湿热灭菌法对培养酵母菌的马铃薯琼脂培养基进行灭菌 |

| C.通过接种环连续蘸取菌液在固体培养基表面划线的操作,可将菌种逐步稀释 |

| D.完成平板划线后,待菌液被培养基吸收,将接种后的平板(和一个未接种的平板)倒置培养 |

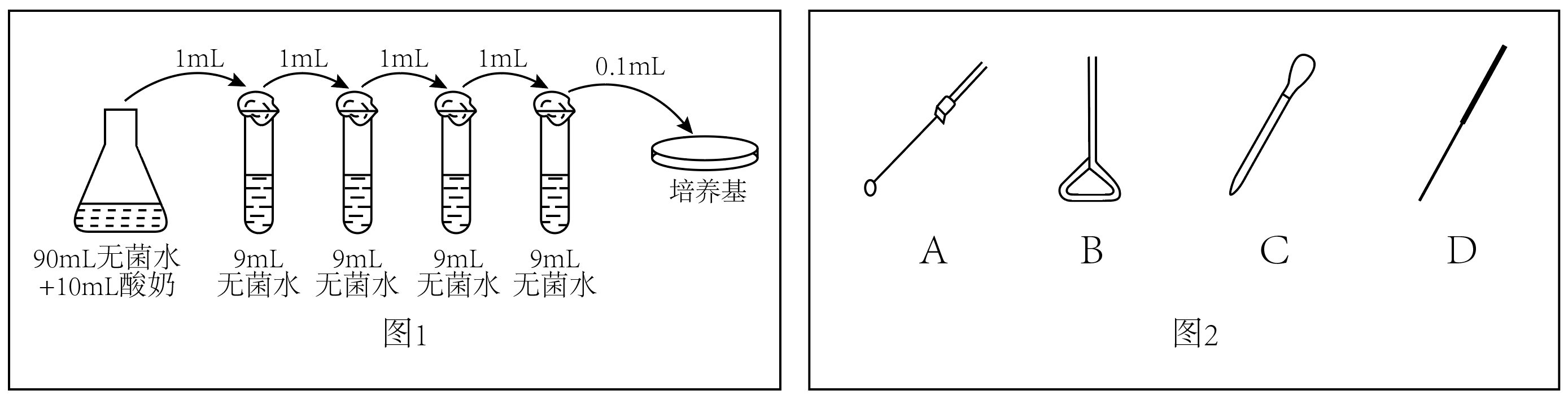

| A.涂布接种时,需将涂布器沾酒精后在酒精灯外焰上引燃,冷却后再使用 |

| B.纯化培养时,培养皿应倒置放在恒温培养箱内的摇床上培养 |

| C.分离计数时,可用稀释涂布平板法对需计数的微生物进行分离 |

| D.观察菌落时,应将培养皿盖拿掉以利于看清菌落的形态特征 |

| A.培养基中的琼脂可以为测试菌提供碳源 |

| B.实验中可以通过抑菌圈的大小来判定抗生素的抑菌效果 |

| C.抑菌圈中离纸片越近的菌落对抗生素IV的抗性越强 |

| D.抑菌圈中出现菌落的原因可能是抗生素使病原菌产生耐药性基因突变 |

| A.步骤①后需将培养基灭菌并调节 pH |

| B.步骤①②③操作时需要在酒精灯火焰附近进行 |

| C.步骤③到④的过程中,接种环共灼烧处理了 5 次 |

| D.图中步骤①结束后需倒置平板,④结束后不需要 |

→

→ →

→  →

→ →

→

| A.牛的瘤胃中采集样本之后,若要扩大培养,扩大培养的培养基中不能加琼脂 |

| B.配制的培养基从用途看属于选择培养基 |

| C.对尿素溶液进行灭菌不能用高压蒸汽灭菌 |

| D.每升瘤胃样液中分解尿素的微生物活菌数为4.7X107 |

| A.图中采用平板划线法接种 |

| B.图中①和②表示尿素培养基长出的菌落 |

| C.图中③④培养基中菌落生长代谢时,会释放CO2 |

| D.实验结果表明,自然界中能合成脲酶的微生物比例较高 |

| A.步骤④中扩大培养采取的接种方法为平板划线法 |

| B.步骤②要用稀释涂布平板法接种到含PHA的选择培养基上 |

| C.步骤⑤所获数据,可用于计算单一菌体产生PHA的效率 |

| D.步骤③的培养基为固体培养基,长出的单菌落不一定能合成PHA |

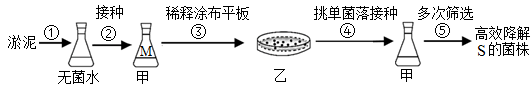

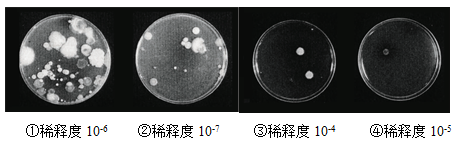

| A.步骤①取土壤样品灭菌后溶于无菌水中制成菌悬液 |

| B.步骤②的固体平板是以脂肪作为唯一碳源的培养基 |

| C.步骤②射线照射可引起细菌基因突变或染色体变异 |

| D.步骤③透明圈越大的菌落,其脂肪酶活性一定越高 |

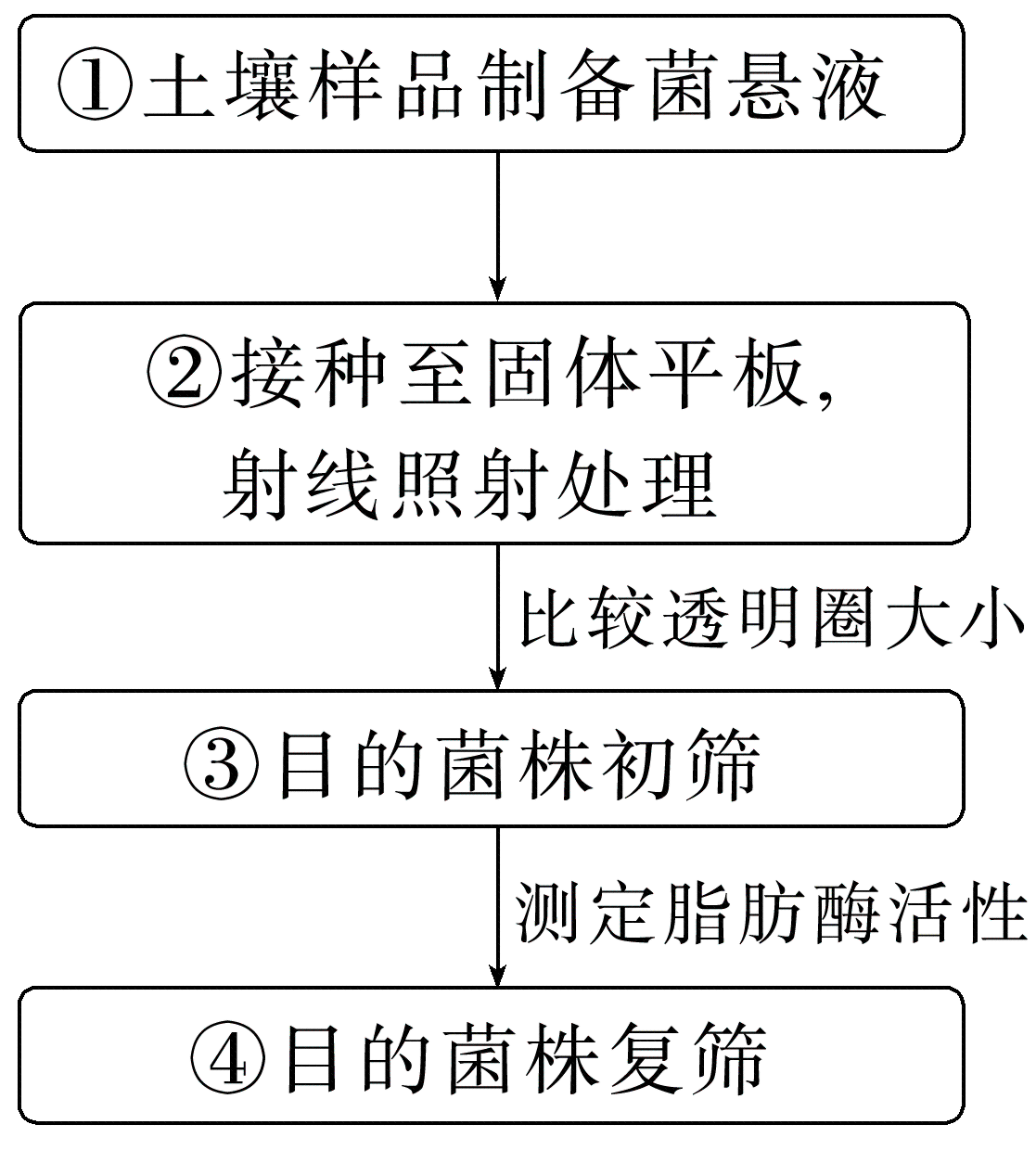

| A.①②为完全培养基,③④为基本培养基 |

| B.A操作的目的是提高突变菌株的浓度 |

| C.B操作可用涂布器蘸取菌液均匀的涂布在②表面 |

| D.经C过程影印及培养后,可从④培养基中挑取E菌落进行纯化培养 |

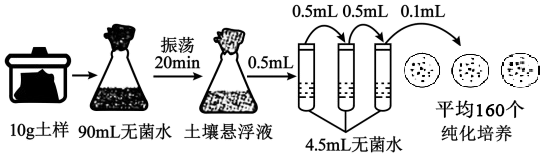

| A.纯化培养阶段使用选择培养基,应以尿素为唯一氮源 |

| B.振荡的目的是为了增加尿素分解菌的浓度 |

| C.中间试管涂布的3个平板的菌落平均数小于160 |

| D.由图中数据可知10克土样中的菌株数约为1.6×108个 |

| 碳源 | 细胞干重(g/L) | S产量(g/L) |

| 葡萄糖 | 3.12 | 0.15 |

| 淀粉 | 0.01 | 0.00 |

| 制糖废液 | 2.30 | 0.18 |

2 C2H5OH+2CO2+能量。

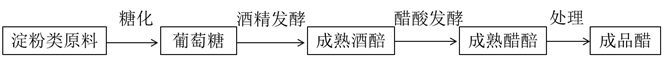

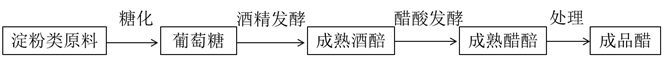

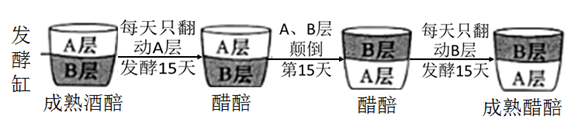

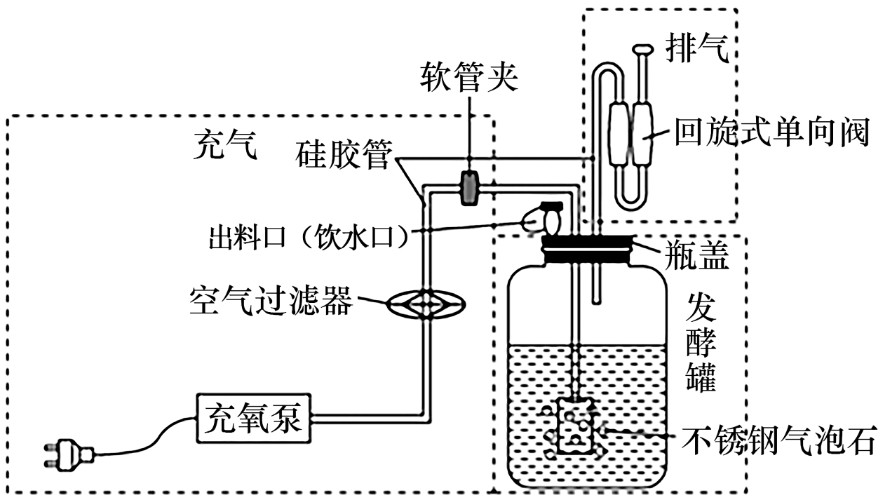

2 C2H5OH+2CO2+能量。 CH3COOH+H2O+能量,醋酸菌为好氧型细菌,发酵温度为30-35℃,发酵条件需要做出的具体调整是升高温度、打开软管夹通气。

CH3COOH+H2O+能量,醋酸菌为好氧型细菌,发酵温度为30-35℃,发酵条件需要做出的具体调整是升高温度、打开软管夹通气。  6CO2+12H2O+能量;(2)在无氧条件下,反应式如下:C6H12O6

6CO2+12H2O+能量;(2)在无氧条件下,反应式如下:C6H12O6 2CO2+2C2H5OH+能量。

2CO2+2C2H5OH+能量。